Xerox PARC(ゼロックス社パロアルト研究所)の故マーク・ワイザー博士が1991年にサイエンティフィック・アメリカン誌上で発表したエッセイ、「The Computer for the 21st Century」が、過去数十年の計算機科学における最も重要な文章のひとつであることに疑いの余地はないだろう。PCの普及すらまだ発展途上であった時代に書かれたこの文章は、スマートフォンやウェアラブル機器、情報家電など、多種多様なデジタル・デバイスの集合体によって場所や場面に関わらず(いつでも・どこでも)人々が計算機の恩恵を受けられる現在の社会を、恐ろしいほどの精度で予測している。この、PCの呪縛から解放されたコンピューティングの未来像をワイザーは「ユビキタス・コンピューティング」と名づけ、その大意を以下のように説明している:

The “virtuality” of computer-readable data—all the different ways in which it can be altered, processed and analyzed—is brought into the physical world.

前後の文脈を踏まえて意訳すると、これまでPCという殻の中に閉じ込められていた「virtuality」(高い可変性やインタラクティブ性、解析の容易さなど、デジタル・メディアの持つ特徴的な性質)を、物理世界の隅々にまで浸透させるのがユビキタス・コンピューティングだということである。

ワイザーのこの考えは計算機科学全般において急速かつ広範な影響力を持ち、HCI(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)の分野においても数多くの研究者がワイザーに触発され、それが90年代以降のこの分野の方向性を決定づけることとなった。モバイル・コンピューティング、タンジブル・ユーザ・インタフェース、アンビエント・ディスプレイ、オーグメンテッド・リアリティ(拡張現実)、サーフェス・コンピューティングなど様々な技術的アプローチが探索され、そうした研究活動の総体は、着実に物理世界へのvirtualityの浸透を推し進めてきた。

では、ワイザーのエッセイが発表されてからすでに20年以上の月日が経過した現在、virtualityは物理世界の隅々に完全に付与されたと言えるだろうか?そう主張するにはまだ早いだろう。私はこれまでの研究者による精力的な試みの裏には、ひとつの大きな見落としが存在すると考えている。それは、新たなデジタル・デバイスやデジタル・サービスのレイヤーを物理世界に次々と追加していくこれらの試みが、静的で安定したバックグラウンド(背景)・レイヤーとしての建築環境の存在を前提にしているという点である。

たとえば、拡張現実を用いた街案内システムは、都市空間に仮想的な看板や矢印などを追加することを可能にする。しかし街そのものは静的な背景として扱われ、道路も建物も何ら変化することはない。情報はただ既存の環境に「上乗せ」されるのみである。また建物の壁に貼り付けられたインタラクティブ・サーフェスは、その上に表示される2Dグラフィックとの動的で直感的なインタラクションを可能にする。しかしその裏にあるのはディスプレイ・システムの土台としての物言わぬ壁であり、それは変形したり、消えたりすることもなければ、突然その表面に穴が空いたりすることもない。

ここで問題になるのは、建築環境は実際には決して中立的な背景などではないということである。環境心理学の分野では、建物や都市のデザインが我々の行動や思考、感情などに影響を与えることが知られている(たとえば病院の内装のデザインによって、怪我や病気の治癒に要する時間に違いが生じることは定量的に示されている)。我々研究者にとって身近な例を挙げるならば、仮に「完璧なノートPC」そして「完璧なワープロソフト」が与えられたとしても、適切でない(窮屈で薄暗いなど)環境の下では集中して論文を書くことは困難であろう。建築環境は決して静かな傍観者などではなく、絶えず我々を掴み操作する、能動的なコンテキストなのである。

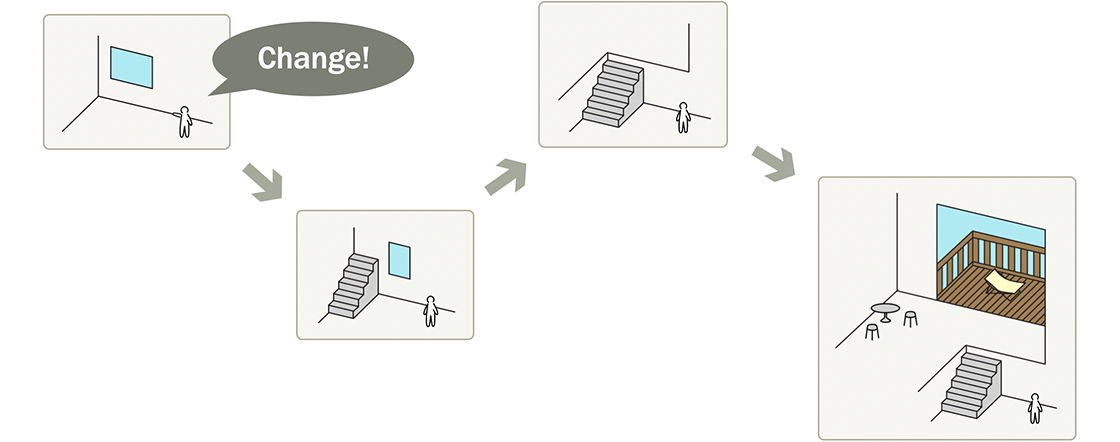

現在、我々が目の当たりにしているvirtualityの広がりは、あくまで建築の支配力を脅かさない、限定された範囲内での広がりである。もし、真にvirtualityを物理世界の隅々にまで浸透させることを目指すならば(つまり、真にワイザーの理想を実現することを目指すならば)、建築環境それ自体を「デジタル化」(図1)、すなわちデジタル・メディアの持つ特徴的な可変性やインタラクティブ性で満たす必要があるだろう。

図1:完全に「デジタル化」された未来の住環境。建物はスマートフォンの待ち受け画像のように自由にカスタマイズできるようになり、都市はWikipediaのように、市民自らの手によって絶えず編集・改良されていく。

まだまとまった学術運動などにはなっていないものの、近年のHCI研究の一部(私自身の仕事も含む)、そして建築やデザインの分野における実践の一部には、まさに建築環境の「デジタル化」を志向したものが存在している。これは何も、建物や都市を丸ごとプログラマブル・マター(自由にその形状を変えられる、仮説段階の未来の物質)で作ろうといった途方もない試みを指しているのではない。より現実的な、多様な技術分野にまたがる小さなイノベーションの数々が、全体として建築環境の安定性を少しずつ、しかし確実に「削り取っている」という現象が見られるのである。こうした動きが進めば、いずれ我々は「居住できるデジタル・メディア」、すなわち「ハビタブル・ビット」の中で日々の生活を営むようになるだろう。

誤解のないように言うと、我々はすでに技術を介して日常的に空間体験を操作している。たとえば携帯電話で誰かと話すことは空間を圧縮することと同義であるし、ヘッドホンを掛けて音楽を聞けば、我々は瞬時に周囲の音を遮る壁に包まれる。Airbnbを使って、簡単に自分の部屋をホテルに変えて貸し出すこともできる。都市情報学などの分野で頻繁に扱われるこうした既存技術と、私がこの文章で問題としている数々の試みとの決定的な違いは、コンクリートやガラス、鉄や木材などからなる物理的な建築環境に、デジタル・ビットのvirtualityを埋め込もうという明確な意思の存在である。

前述したようにハビタブル・ビットの世界は単一の技術ではなく、多数の学術分野にまたがるヘテロジニアスな技術的アプローチの総体によって実現される。私はこれまでの研究活動を通して、その中でも主要な役割を果たすであろう3つの技術的アプローチとして、「レスポンシブ・アーキテクチャー」、「オーグメンテッド・アーキテクチャー」、そして「プリンタブル・アーキテクチャー」が挙げられることを見出した。

レスポンシブ・アーキテクチャー

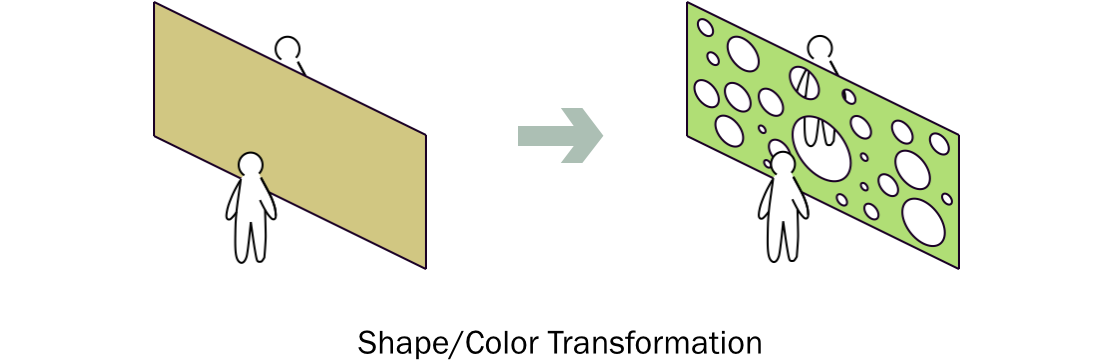

レスポンシブ・アーキテクチャー(Responsive Architecture、図2)は、機械的な変形機構や大型のデジタル・ディスプレイ、発光装置など、建築物の見た目や形状を動的に変化させる技術群(およびそうした技術の組み込まれた建築物)を指す。

図2:レスポンシブ・アーキテクチャー。この小規模な例では、動的に壁の色が変化し、また複数の穴が開いて向こう側が見えるようになる。

建築分野においてレスポンシブ・アーキテクチャーの概念は特に新しいものではなく、1970年代にはニコラス・ネグロポンテによる「Soft Architecture Machines」、ウィリアム・ズックとロジャー・クラークによる「Kinetic Architecture」など、こうした技術の可能性を広く議論した著作がいくつも出版されている。また回転レストランや開閉式の屋根を備えたスタジアム、繁華街を彩るメディア・ファサード、レム・コールハースによる「ボルドーの家」など、すでに現実の都市空間には数多くのレスポンシブ・アーキテクチャーの実例が存在する。建設やメンテナンスにかかる費用の問題から、アーキグラムによる「ウォーキング・シティ」のような大胆なビジョンが具現化されることは今後も考えにくいが、ArduinoやGrasshopperといった新しいデザインおよびプロトタイピング用ツールの登場により、レスポンシブ・アーキテクチャーの設計や実装は次第に手軽なものになってきている。これにより近年では、レスポンシブ・アーキテクチャーがイベント会場などで人目を引くための仕掛けとして導入される例が増加している(2014年のソチ・オリンピックで展示された、アシフ・カーンによるキネティック・ファサードはその一例である)。

一方HCI研究においては、MITのタンジブル・メディア・グループが提唱するRadical Atomsなど物理的な変形を取り入れたユーザ・インタフェースの研究がここ数年大きな盛り上がりを見せてはいるものの、そのほとんどが手のひらサイズやテーブルトップ・サイズなど、比較的小さなスケールでの変形を扱うにとどまっている。ただし大型のインタラクティブ・ディスプレイに関しては古くより数多くの研究例が存在し、こちらについてはプロクセミック・インタラクションなど、現在でも興味深い新たな試みが次々と誕生している。

私自身も、いくつかのプロジェクトを通してレスポンシブ・アーキテクチャーの可能性を探索してきた。2013年に建築家やデザイナーと共同で設計し、米国ミネアポリス市に建設された大型インスタレーションMIMMI(図3)はその一例である。これはTwitterを解析することで割り出した街全体の「気分」を、光や音、そして霧によってまるで生き物のようにリアルタイムで表現する構造物である。また別の例として、(残念ながらコンセプト・デザインの段階にとどまってしまったが)形状変化を通して公共空間における他者同士のコミュニケーションの頻度を高めるキネティック・ファニチャー、Whirlstools(図4)がある。これまでレスポンシブ・アーキテクチャーは、インスタレーションなど実用性よりも面白さや美しさを追求したもの、非日常的な空間を演出する用途のものが多かったが、私は今後よりよい日常、快適で安全な未来の都市生活に寄与できるアイデアをこの分野で探り出していきたいと考えている。

図3:米国ミネアポリス市に建設されたインタラクティブ・インスタレーションMIMMI。街の「気分」を市民に向けて表現し続ける、巨大なアンビエント・ディスプレイとして機能する。Bradley Cantrell、Jack Cochran、Carl Koepcke、Peter Mabardi、Artem Melikyan、Allen Sayegh、Ziyi Zhangとのコラボレーション。

図4:公共空間における、見知らぬ人同士のコミュニケーションを促進するキネティック・ファニチャーWhirlstools。椅子の座面の角度を微妙に変化させることで、人々が互いに向かい合って座るよう無意識的な誘導を行う。Jean Youとのコラボレーション。

オーグメンテッド・アーキテクチャー

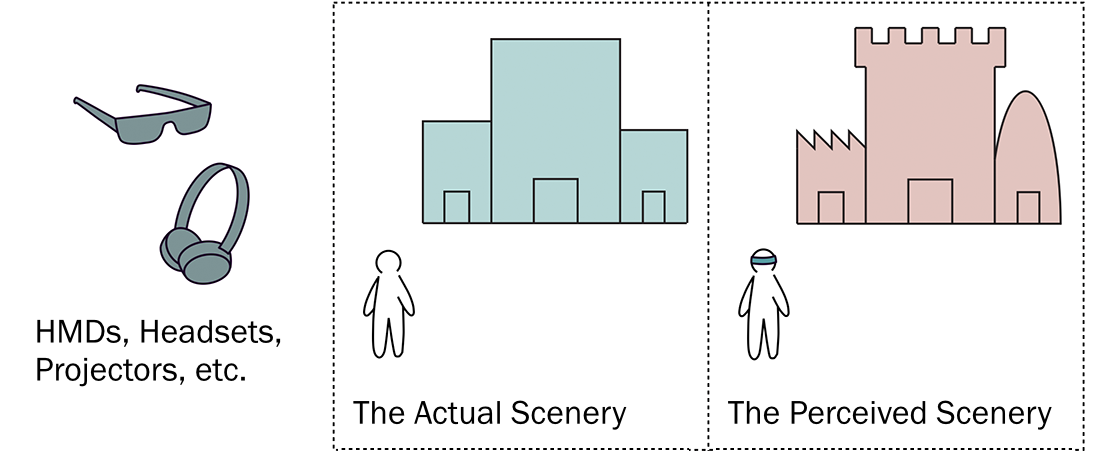

オーグメンテッド・アーキテクチャー(Augmented Architecture、図5)は、現実に建築物の改変を試みるのではなく、拡張現実技術を利用し環境に対する人の知覚に干渉することによって、「デジタル化」された建築環境の体験を再現する技術を指す。その効果がウェアラブル・デバイスなどの電子機器によって作り出される仮想的なものであるがゆえに、物理法則など実世界の制約を無視した、大規模で急激な環境の変化を実行できるという特徴がある。

図5:オーグメンテッド・アーキテクチャー。拡張現実技術を利用し知覚を操作することで、可変性を帯びた建築環境の体験を作り出す(実際の環境は変化しない)。

拡張現実は古くよりHCIにおける主要な研究テーマのひとつであり、その応用であるオーグメンテッド・アーキテクチャーに関してもすでに学会内でいろいろな興味深い試みがなされている。私自身の仕事であるClayVision(図6)はその代表例である。従来の拡張現実システムが、物理環境の上に仮想的なグラフィックを上乗せすることに終止していたのに対し、ClayVisionでは先進的な画像処理技術を用いることで、都市環境全体を自由に変形可能な3Dメッシュモデルの集合体として扱うことを可能にしている。ClayVisionのユーザは街にある建物を自由に伸縮・変形、あるいは撤去することができ、たとえばレストランを探す場合には、周囲にあるすべての建物の高さを「食べログ」の点数に応じて上下させるといったことが可能である。また、そうしたエンターテインメント寄りの用途以外にも、パーキンソン病患者の歩行補助(碁盤目模様の床の上では歩行障害が軽減することが知られているが、ClayVisionを使えばそうしたテクスチャを仮想的に地面に投影することができる)など、様々な用途への利用が考えられる。

図6:都市環境の自由変形を可能にする拡張現実システムClayVision。タブレットを用いた実験を経て、現在はHMD上での実装を進めている。Ken Perlinとのコラボレーション。

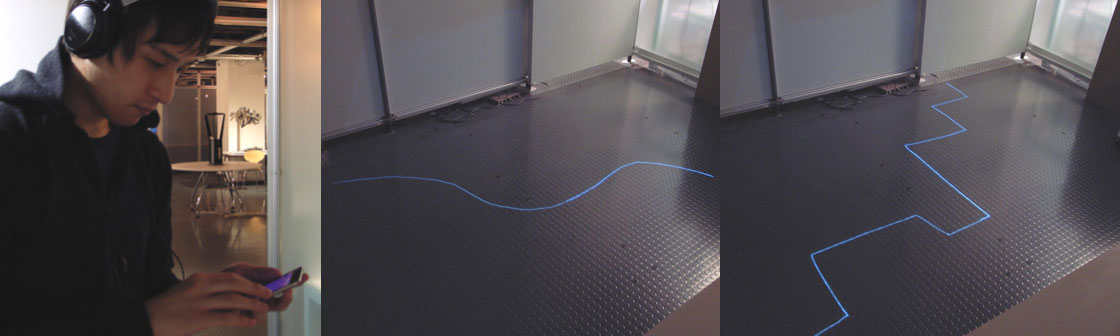

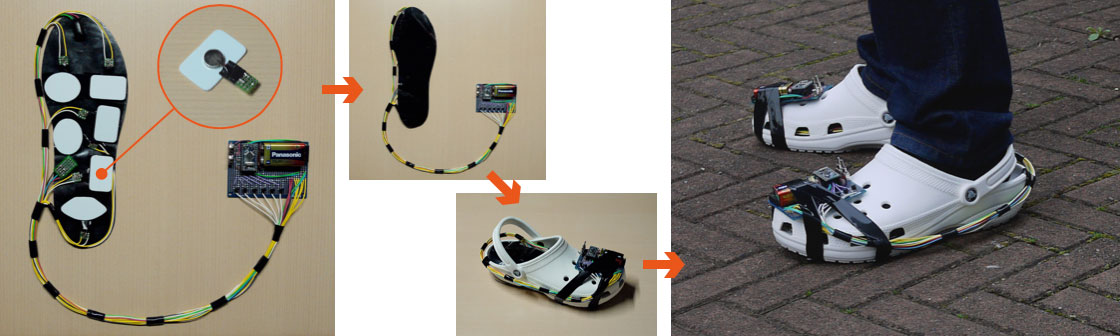

ガストン・バシェラールやピーター・ズントーの議論を持ち出すまでもなく、我々の空間体験は複数の感覚が関与する総合的なものであり、従ってオーグメンテッド・アーキテクチャーについても(ClayVisionのような)視覚の拡張だけでなく、幅広い感覚の拡張の可能性が探索されるべきである。私のプロジェクトのうちいくつかは、こうした問題意識に対応している。Weightless Wall(図7)は、ヘッドセットを利用し聴覚を拡張することで「音を遮る見えない壁」を室内の自由な位置に生成することを可能にする技術である。これにより、従業員が自らのタスクに応じて適宜個室やミーティングスペースを動的に作り出す、柔軟な未来のオフィス環境が実現できると考えている。Gilded Gait(図8)は、振動フィードバックを用いて触覚を拡張することで、地面の感触を様々に変化させるインソール型のウェアラブル・デバイスである。こちらは都市部におけるナビゲーションや(目的地までの道のりに仮想的な凹凸のテクスチャを与えるなど)、体感型ゲームなどへの利用が考えられる。

図7:仮想的な壁を室内に作り出すシステムWeightless Wall。プロジェクタにより床に投影された線が、ヘッドセットを装着しているユーザには「音を遮断する壁」として知覚される。壁の同じ側にいるユーザ同士は、互いに自然に会話することができる。

図8:歩行動作と同期した触覚フィードバックにより、地面の感触を様々に変化させる(凹凸の地面、柔らかい地面など)インソール型ウェアラブル・デバイスGilded Gait。

ウェアラブル・デバイスやモバイル・デバイスを用いたものとは別の形のオーグメンテッド・アーキテクチャーとして、プロジェクタを用いた投影型の拡張現実技術(空間型拡張現実などと呼ばれる)を応用したものも存在する。2010年、マイクロソフト社が発売したKinectは、複雑な形状のサーフェスへの映像投影を容易にすることで、この分野の進展に大きく貢献した(マイクロソフト・リサーチで開発された、室内空間全体をゲーム・フィールドに変えてしまうシステムIllumiROOMは、Kinectとプロジェクタを用いた投影型オーグメンテッド・アーキテクチャーの典型例と言える)。プロジェクタの小型化・高出力化が年々進んでいることを考えると、いずれは軽量なウェアラブル・プロジェクタによって同様の効果が実現できるようになるかもしれない。

比較的安価な電子機器を利用して大規模な環境の改変を実現できることから、オーグメンテッド・アーキテクチャーはこの文章で扱う3つの主要な技術的アプローチの中では最も高い費用対効果を持つ。将来的には眼鏡やヘッドセット、アクセサリーなど多様なウェアラブル・デバイス群が我々の五感を絶えず拡張し、それが仮想であるとは信じ難い程の迫真性をもって、可変的な住環境の体験を提供するようになるだろう。

プリンタブル・アーキテクチャー

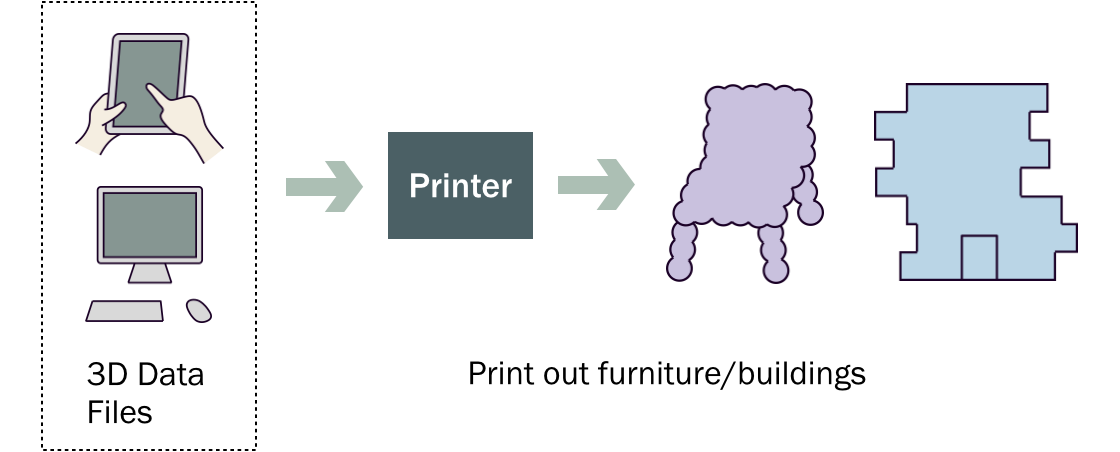

プリンタブル・アーキテクチャー(Printable Architecture、図9)は、大型のアディティブ・マニュファクチャリング(3Dプリンティング)などを利用することで、デジタル・ファイルから自動的に家具や建物など環境の構成要素を生成する技術を指す。先に説明した2つのアプローチとは異なり、プリンタブル・アーキテクチャーでは瞬間的な環境の改変を行うことはできない。環境の更新は、新たにプリントした構造物を既存の環境に追加する、もしくは既存の構造物を新たにプリントしたもので置き換えることによって行われる。このような制約がありつつも、プリンタブル・アーキテクチャーはデジタル・メディアの特徴的な性質であるコンシューマ・レベルでの高いカスタマイズ性を環境のデザインに持ち込むという点で、建築環境のデジタル化に貢献する重要な技術である。

図9:プリンタブル・アーキテクチャー。3次元形状データを記述したデジタル・ファイルから家具や建物が自動的に生成される。

居住可能なスケールの建築物を丸ごとプリントすることはプリンタブル・アーキテクチャーの究極の目標と言えるかもしれないが、既存の試み(南カリフォルニア大学のContour Craftingなど)は未だ実用レベルには達しておらず、特に東京のような過密型の都市部において、近い将来プリントされた建築物が林立するような状況になる可能性は低いと考えられる。ただし家具や内装といったスケールでは3Dプリンティングは十分実用段階に入っており、3Dプリンタを用いて製造されたプロダクトが数多く市場に出回っている他、デジタル・ファブリケーション設備を個人で所有するホビイスト向けに3Dデータ・ファイルを配布するウェブサイトなども登場している。また、建築物の自動生成に関しては、3Dプリンティングの応用以外にも様々な独創的な取り組みが存在する。たとえばスイス連邦工科大学チューリヒ校のチームによって実施された、ドローン(飛行ロボット)の群がレンガ造りの塔を建設するデモンストレーションは大きな話題になった。

3Dプリンティングは、HCIにおいてもすでに重要な研究テーマとして注目を集めている。しかし多くの研究者は、大型スケールのプリントよりも機能的なオブジェクト(光学部品や電子機器など)をいかにしてプリントするかという問題により関心を持っており、プリンタブル・アーキテクチャーそのものを扱った研究例は現在までのところ見られない。ただし3Dオブジェクトの設計を円滑化するモデリング・ツールのインタフェースに関する研究は盛んに行われており、これはプリンタブル・アーキテクチャーのエコシステムを構成する重要な要素として、その普及に貢献すると予想される。

私も最近、独自のプリンタブル・アーキテクチャー技術の開発に向けて簡単な実験を開始した。既存の試みとは異なり、私は建物や家具ではなく、自然環境(庭や森、ビオトープなど)をプリントする技術を確立することを目指している。まず最初のステップとして、様々な形状を持つ水耕栽培の小さな「庭」を自動的にプリントするシステムを制作した(図10)。今後はこの実験の成果を基にさらなる開発を続け、大型・高速でのプリントを可能にし、壁面緑化や屋上庭園などの自動生成に挑戦していく予定である。将来的には誰もが簡単に豊かな自然環境を作り出せる未来を実現し、都市部における緑化の促進や生物多様性の向上に貢献することを狙っている。

図10:多様な植物の生い茂る、水耕栽培の「庭」を3DプリントするシステムPrintable Garden。

ハビタブル・ビットの世界

ここまで紹介したような技術が発展し実用化された未来の世界、ハビタブル・ビットによって作り替えられた都市における我々の日々の生活とは、いったいどのようなものになるだろうか?現状、この領域の研究開発には黎明期に特有の楽観主義が満ち溢れている。論文のページをめくれば、大胆で確信に満ちた言葉で未来の可能性が鮮やかに描き出されており、そこにはかつてワイザーが(Salという架空の女性を主人公として)描写したのと同じような、理想化されたテクノ・ユートピアンな世界のイメージが広がっている。現在までの研究例を基に想像を広げると、以下のような技術に囲まれた未来の都市生活の姿が浮かび上がってくる:

- ・ 細部まで住人の好みに合わせて設計され3Dプリントされた住宅、室内の気候や雰囲気を自在に操作可能にするプログラマブルな照明・空調システム

- ・ 動的に変形するファサードや市民の手で3Dプリントされた庭園に彩られた街並み、事故の発生を予期し防止するレスポンシブな交通システム

- ・ スマートフォンの待ち受け画面を切り替えるように簡単に、周囲の環境を自らのニーズに合わせて再デザインすることを可能にするウェアラブル・デバイス群

未来の街は万人にとって安全かつアクセシブルで、様々に形を変える建造物や豊かな自然が人々の目を日々楽しませる。個人の住居はそれぞれの好みや必要性に合わせて自由にカスタマイズできるようになり、都市はWikipediaのように市民の手により継続的に編集・改良されていく。ハビタブル・ビットが予言する未来では、人と住環境との関係は従来のトップダウン型(少数のエキスパートによって設計された環境が人々に与えられる)からボトムアップ型(人々が自らの手で住環境を形作っていく)へと移行する。それは「City of Bits」におけるウィリアム・ミッチェルの予想を遥かに超えた、動的で多様性に満ちた、民主的な未来都市の姿である。

残念ながらユビキタス・コンピューティングの前例は、こうした理想主義的なビジョンがそのまま具現化する可能性が極めて低いことを教えてくれる。確かにワイザーの予測の多くは現実になったが、2014年における我々の生活は、ワイザーのエッセイにおいてSalが享受していたものとは大きく異なる。今我々の目の前に広がるユビキタス・コンピューティングの内情は、ワイザーが思い描いていたような、高級な機械式時計のように正確でシームレスに機能するシステムではない。それはむしろ、ジェネヴィーヴ・ベルとポール・ドーリッシュが看破したように、乱雑で不完全、そして数多くの脆弱性を抱えた玉石混交な技術の寄せ集めである。ハビタブル・ビットの理想もいずれ同じ運命を辿るだろう。しかし理論的な純粋さと引き換えに手に入るのは社会に対する実効性であり、それは確実に未来の都市をよりよいものに変えていくはずである。

21世紀のHCIに向けて

ワイザーのエッセイが発表されて以来20数年間、HCIの研究者は物理世界にvirtualityを付与する手段の開発に注力し続けてきた。しかしこの文章で論じたように、その試みのほとんどは静的な土台としての建築環境の上に新たなデジタル・デバイスやデジタル・サービスのレイヤーを追加してきたに過ぎず、環境のデザインそのものに踏み込むことは(それはHCI研究者の領分ではないとして)頑に避けられてきた。ハビタブル・ビットの探究は、そうしたこれまでの消極的な態度を打ち破るものであり、今現在学術分野としては停滞しているHCI(発表される仕事の絶対数は増加しているものの、イノベーションの速度は明らかに衰えている)に新たな方向性を与えるものである。

21世紀のHCIは、スクリーン上で動作するアプリケーションや手のひらサイズのガジェット、机上に収まるインタラクティブ・デモの制作に終止するのではなく、未来の環境の総体をデザインする分野へと進化するべきである。GUI(グラフィカル・ユーザ・インタフェース)やTUI(タンジブル・ユーザ・インタフェース)はすでに十分に探索された。今後我々が取り組むべきなのはHUI、すなわちハビタブル・ユーザ・インタフェースの研究開発である。